近年来,域名注册领域频繁出现以名人姓名、虚构角色名称为标的的抢注行为,引发社会对"符号经济"下知识产权保护的持续关注。从法律层面审视,此类行为的合法性判定需综合考量姓名权、著作权及反不正当竞争法的交叉适用,同时兼顾域名注册的技术特性与商业属性。

一、法律框架下的域名注册原则

依据最高人民法院2001年出台的《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,域名侵权认定需满足四个要件:原告权益合法有效、域名与他人驰名商标构成近似、被告无正当注册理由、注册使用存在恶意。其中,"恶意"判定尤为关键,包括商业目的抢注、高价转售、阻止权利人注册等情形。

司法实践中,法院常援引《反不正当竞争法》第二条作为补充依据。例如在"周立波域名案"中,上海知识产权法院认定,将知名艺人姓名拼音注册为域名并高价要约出售的行为,构成"擅自使用他人姓名"的不正当竞争,判决域名归权利人所有。这一判例突破了传统姓名权的人格权保护范畴,凸显了姓名符号在商业领域的财产权益属性。

二、典型案例中的裁判分歧

2009年"鲁迅域名案"集中展现了法律适用的复杂性。芜湖市民王枫注册"鲁迅.cn"等域名指向纪念网站,鲁迅之子周海婴以姓名权受侵害为由提起诉讼。尽管法院最终判定王枫停止使用域名,但未支持域名转移诉求,理由是缺乏明确法律依据。此案暴露出名人姓名域名保护的立法空白,与美国"公开权"制度相比,我国现行法律更侧重保护姓名的人格利益而非商业价值。

虚构角色名称的域名注册同样存在争议。如"郭襄"商标注册案中,法院依据《商标法》第三十二条"在先权利"条款,认定将知名文学角色名称申请为商标可能导致公众误认,构成侵权。这一逻辑同样适用于域名领域:若某角色名称已具有较高市场辨识度,将其注册为域名并用于商业活动,可能被认定为侵害著作权人或相关权利人的合法权益。

三、域名注册的合规边界与风险提示

根据《网络反不正当竞争暂行规定》,擅自将他人姓名(包括笔名、艺名)作为域名主体部分,足以引人误认为与他人存在特定联系的,构成混淆行为。这意味着即使注册行为本身合法,若使用过程中存在误导公众的意图,仍可能面临法律追责。

个人注册域名虽符合国际通行的"先注先得"原则,但需注意以下风险:

1. 对驰名商标或知名人物姓名的抢注可能被判定为恶意;

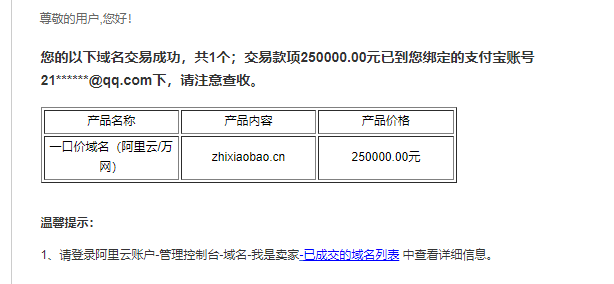

2. 注册后未实际使用或高价转售将成为侵权佐证;

3. 涉及虚构角色名称时,需确保未超出著作权保护期限或获得授权。

当前,域名纠纷的司法裁判呈现从"形式相似"向"实质混淆"演进的趋势。无论是名人姓名还是虚构角色名称,其作为域名的合法性最终取决于是否遵循诚实信用原则,是否损害了他人合法权益。在互联网符号经济持续升温的背景下,平衡域名资源的合理分配与知识产权保护,仍是亟待解决的法律课题。

吴钰婕

吴钰婕

客服

客服

微信客服

微信客服

QQ客服

QQ客服

电话

电话

公众号

公众号

域名委托

域名委托

置顶

置顶

微信咨询

微信咨询